はじめに:フラットな組織を目指したのに、なぜうまくいかなかったのか?

ここ数年、ティール組織やホラクラシーといった“次世代型の組織づくり”が話題になっていますよね。自律的なチームが集まり、意思決定を分散させて、一人ひとりの主体性や個性を大切にする―そんな考え方に惹かれて、私も実際に自律分散型のチームをつくってみようとしたことがあります。

でも、やってみると正直モヤモヤすることが多かったんです。

チームのエネルギーがなんとなくフワッと広がってしまって、意思決定や責任の所在もどんどん複雑に…。気がつくと、「自分たちって、どこに向かってるんだっけ?」と、エネルギーがただ散らばっているような感覚になっていました。

そんなときに出会ったのが、今回紹介する「ソース原理」という考え方です。

これを知ってから、チームやメンバーが持っているエネルギーの“源”がはっきりして、分散していた力がスッとまとまり出すような感覚が持てるようになりました。

これから、この「ソース原理」を切り口に、チームビルディングのことをざっくばらんに書いていきます。このブログが、皆さんのチームや組織づくりのヒントになったら嬉しいです。

ソース原理とは?

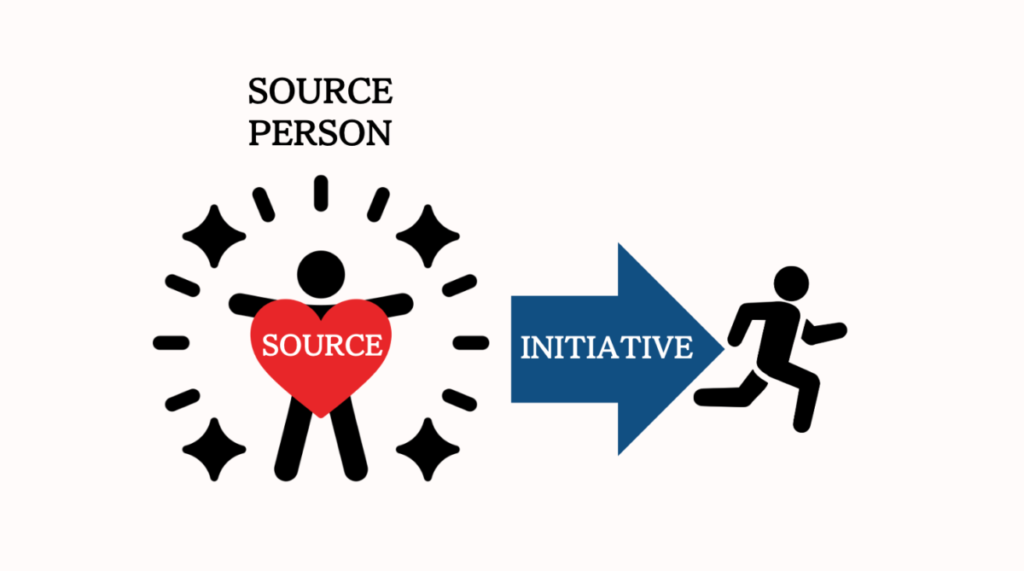

ソース原理を理解する上で大事なキーワードが、「ソース」「ソースパーソン」「イニシアチブ」です。

イニシアチブ は、直感やひらめきから始まった取り組みやプロジェクトのこと。

「これ、やってみたい!」という思いつきやアイデアが形になり始めた段階です。

そのイニシアチブに対して、最初の一歩を踏み出してリスクを取った人 を ソースパーソン と呼びます。そして、ソース という言葉は、そのソースパーソン本人を指すだけでなく、その人の中にあるビジョンや価値観そのものも含んでいます。

英語の source(源)という言葉からも分かる通り、「リーダー」や「発案者」という肩書き以上の意味があるんです。

ソース原理の書籍「すべては一人から始まる」の著者であるトム・ニクソン氏はこんな風に言っています。

「すべての人は創造的で、アイデアを形にすることができる。その創造的な活動をする人を“ソース”と呼ぶ。」

ソースとは、世界の声に耳を澄まし、自分をさらけ出しながらリスクを取り、最初の一歩を踏み出す人のこと。その活動を世に送り出す責任を背負う存在でもあるのです。

クリエイティブフィールドとチームビルディング

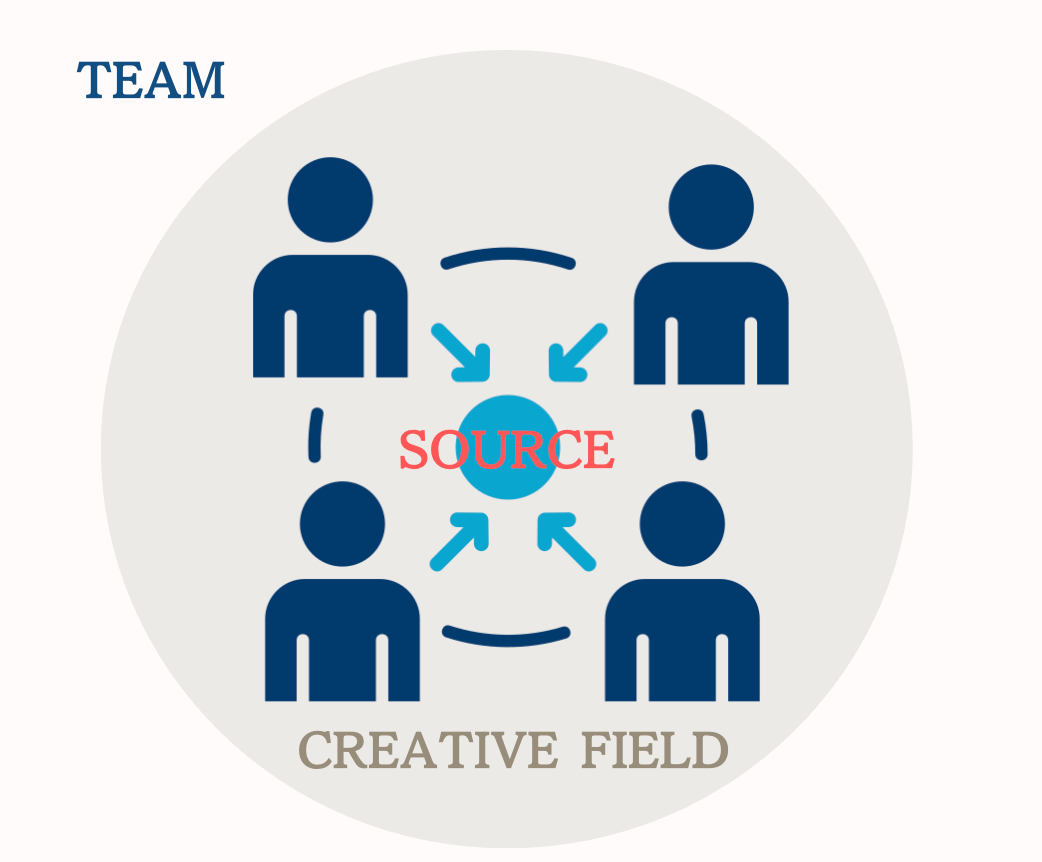

ソースパーソンがはっきりすると、もう一つ大事なキーワードが出てきます。

それが 「クリエイティブ・フィールド(創造の場)」 です。

ソースパーソンがイニシアチブを始めるとき、そのビジョンや熱量に共感した人や必要な資源が、まるで磁石に引き寄せられるように集まってきます。

この現象を、トム・ニクソン氏は「アイデアの実現に必要な協力者やリソースを引き寄せる重力場のようなもの」と表現しています。

さらに、そこは人が集い、対話し、協働する“実際の空間”としての意味も持っているのです。

ポイントは、この クリエイティブ・フィールドこそが、チームビルディングの出発点 だということ。

ー「なぜ、最初は一人で始めた小さな取り組みが、気づけばチームになっているのか?」

ー「どうして自然に仲間が集まり、それぞれ役割を持つようになるのか?」

その答えは、ソースパーソンがこの“場”を立ち上げた瞬間にあります。

イニシアチブに命が吹き込まれると、ソースパーソンのビジョンに共鳴した人たちが「ここに自分のエネルギーを投じたい」と感じ、自然に集まり始めるのです。

まさにこの重力場が、チームを形づくり、プロジェクトを動かすエネルギーの源になるのです。

「ソース」という概念を探求・体系化してきた第一人者、ピーター・カーニック氏も、ソースが生み出すこの場を「ビジョン実現に必要な人やリソースを引き寄せ、活動全体に一貫性をもたせる場」と表現しています。

ソースパーソンはこの中心に立ち、ビジョンを保持しながら、信頼できる仲間(サブソース)に特定の領域を任せていきます。

これが、チームが生まれ、動き出す最初の瞬間なんです。

ティール組織・ホラクラシーの理解を深める“レンズ”として

私がソース原理に惹かれた理由のひとつは、「ティール組織」や「ホラクラシー」を補う“もうひとつのレンズ”になると感じたからです。

ティール組織って、「社員が監督なしで主体的に動き、組織全体をひとつの“生き物”のように捉える進化型の組織」ってよく説明されますよね。特徴としては「自主経営(セルフ・マネジメント)」「全体性(ホールネス)」「進化する存在目的」という三つがよく挙げられます。

一方でホラクラシーは、役割ごとに分かれた「サークル」と呼ばれるチームが、自律的に動く自主管理型の組織。サークルの作り方や解散の仕方は「ホラクラシー憲法」というルールに基づいていて、フラットながらも進行管理役やリード・リンクといった役割で責任を明確にしているのが特徴です。

でも、ソース原理を学んでみて気づいたのです。

「どんなにフラットな組織でも、“ソース”は必ず存在する」ってことに。

ティールやホラクラシーを実践しようとすると、つい“上司”や“管理職”といった役割をなくして、全員を均等に扱おうとしがちですよね。でも、現実にはどんなプロジェクトにも“最初に一歩を踏み出した人(ソース)”がいて、その人のビジョンが場のエネルギーを生み出しているんです。

そして、そのソースパーソンが立ち上げた クリエイティブ・フィールド(創造の場) があるからこそ、ただの集まりだった人たちが“チーム”としてまとまり、動き出していくんです。

ソース原理を「言語」として捉える

ソース原理は決して厳格なフレームワークではなく、状況に応じて新しい気づきをもたらす“言語”です。この言語を手に入れることで、組織におけるさまざまな事象を読み解けるようになりました。

- なぜ誰も責任を取らず動かないのか? → ソースパーソンが不在か、明確でないためではないか。

- メンバーが自発的に動けないのはなぜか? → イニシアチブのクリエイティブ・フィールドが弱まっているのではないか。

- リーダーシップの引き継ぎがうまくいかないのはなぜか? → ソースの受け渡しが意識されていない可能性がある。

このように問い直すことで、ティールやホラクラシーの実践で感じていた違和感の根源を探れるようになりました。

おわりに―ソース原理の学びの旅は続く

ソース原理は「こうすれば必ず成功する」と答えを示してくれるものではないのだと思います。むしろ、自分たちの活動を深く洞察するための“レンズ”であり、“言語”です。私自身もまだ探求の途中であり、このシリーズでもその旅路を共有していきたいと思います。

次回は、チームの始まりとなる「誰もが自分の人生のソースパーソン?自分のソースを”受け取る”方法」について、自分の経験や失敗談を交えながら詳しく探っていきます。お楽しみに!

Team Development(チーム開発)のためのチームビルディングやワークショップ一覧

この記事を書いた人

納土 哲也

岐阜県飛騨高山市生まれ。

人財育成・組織開発のコンサルタントとして、100社以上の企業の人財育成・教育体系の構築を手がける。2014年にチームビルディング事業の事業責任者として立ち上げに従事。

2018年に本場のチームビルディングを学ぶため、オーストラリアへ単身留学。現地のチームビルディング企業で、ゲーミフィケーションをベースとしたチームビルディングメソッドを学び、2019年に帰国。2021年に株式会社Teamieを創業。